ЛЕКЦИИ

В настоящее время в структуре смертности населения в Российской Федерации и ряда других странах онкологические заболевания занимают ведущие позиции среди других причин. Меланома кожи является одной из наиболее агрессивных злокачественных опухолей, с быстрым прогрессированием, нередко приводящим к летальному исходу в достаточно короткие сроки. Раннее выявление и рационально организованная маршрутизация пациентов с первично выявленной меланомой кожи в первичном звене здравоохранения направлена на снижение заболеваемости и смертности от злокачественных заболеваний, улучшение качества жизни пациентов. Результаты исследований предполагают, что увеличение заболеваемости меланомой кожи обусловлено как гипердиагностикой, так и настороженностью врачей и населения по отношению к пигментным новообразованиям кожи. В статье обсуждаются факторы риска развития меланомы кожи. Уделяется внимание современным клиническим методам прогнозирования течения меланомы кожи, поскольку данное заболевание является потенциально обратимым. Рассматриваются компьютерные методы скрининга и диагностики меланомы кожи, применимые в условиях первичного звена здравоохранения. Отдельный раздел посвящён дерматоскопии или эпилюминесцентной микроскопии, которая относится к исследованию пигментных поражений кожи с использованием поверхностной микроскопии. Представлен перечень исследований при подозрении на зло- качественное новообразование кожи/меланому кожи у пациента, обратившегося за медицинской помощью в лечебно-профилактическое учреждение. Обсуждается значимость критериев алгоритма ABCDE, алгоритма «Арджензиано» в исследовании пигментных поражений кожи с дальнейшим анализом результатов искусственным интеллектом для принятия решения.

Нейрофиброматоз 1-го типа является самым распространенным аутосомно-доминантным опухолевым синдромом, встречающимся с часто- той 1 на 3000 населения. Особенностью клинических проявлений болезни является постепенное появление признаков и выраженный клинический полиморфизм от стертых и атипичных форм до тяжелых классических проявлений. В данном обзоре рассмотрены заболевания, симптомы которых значительно схожи с нейрофиброматозом 1-го типа, в связи с чем важным методом для дифференциальной диагностики является молекулярная диагностика болезни. Поскольку 10% случаев заболевания обусловлены крупными делециями локуса 17q11.2, помимо секвенирования гена NF1 необходимо проведение зависимой от лигирования мультиплексной амплификации зонда. В большинстве случаев начальными проявлениями нейрофиброматоза 1-го типа являются множественные пигментные пятна, которые на протяжении многих лет могут быть единственными внешними признаками болезни. В связи с этим могут быть ошибочно установлены диагнозы, для которых характерны данные пигментные изменения: синдромы Блума, LEOPARD, Карнея, Костелло, Коудена, Легиуса, Ниймеген, Нунан, Пейтца-Егерса, Сильвера-Рассела, кардио-фацио-кожный синдром. Обнаружение подкожных нейрофибром может стать основанием для неверной диагностики схожих по клинике синдромов Легиуса и множественной эндокринной неоплазии. Кроме того, множественные липомы являются специфическими проявлениями липоматозов Маделунга или Деркума, семейного ангиолипоматоза, этиология которых считается неизвестной. Сделано предположение, что эти заболевания являются атипичными формами нейрофиброматоза 1-го типа, поскольку ряд авторов описали идентификацию мутаций в гене NF1 у пациентов со множественным липоматозом. Поэтому важное значение имеет широкое внедрение в клиническую практику возможности молекулярно-генетической идентификации болезни для выявления случаев нейрофиброматоза 1-го типа, не соответствующих принятым NIH (National Institute of Health) критериям диагностики. Наиболее перспективно создание панели с исследованием всех генов, мутации в которых могут вызывать схожие с нейрофиброматозом 1-го типа проявления. Ранняя диагностика заболевания необходима для своевременного начала лечения и предотвращения тяжелых проявлений, поскольку в клиническую практику внедряются эффективные методы противоопухолевой терапии, такие как ингибиторы митоген-активируемой киназы.

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

Хроническая болезнь почек является фактором риска заболевания других органов. Больные с патологией почек имеют повышенный риск развития и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, кроме того есть также свидетельства того, что риск рака и смертность от рака могут быть увеличены у людей с хронической болезнью почек. Хроническая болезнь почек и злокачественные новообразования взаимосвязаны в обоих направлениях: рак может вызывать прямое поражение почечной ткани или косвенное через побочные эффекты лечения онкологического процесса. В свою очередь хроническая болезнь почек, наоборот, может быть фактором риска развития злокачественных новообразований. Кроме того, оба патологических процесса могут иметь общие факторы риска. Хроническая болезнь почек может возникнуть в результате применения химиотерапевтических средств. Многие из существующих и недавно разработанных химиотерапевтических агентов против рака нефротоксичны и могут способствовать дисфункции почек, которая часто проявляется на терминальных стадиях рака. На сегодняшний день терапевтические вмешательства в борьбе с прогрессирующим ростом онкологических заболеваний может ускорить развитие хронической болезни почек. В статье приводятся данные о взаимовлиянии хронической болезни почек и развития злокачественных новообразований. Рассмотрены нефрологические аспекты клинической картины онкологических заболеваний. Обсуждаются механизмы негативного влияния на почечную ткань противоопухолевых препаратов — цисплатина, ифосфамида, метотрексата и циклофосфамида. Учитывая связь между заболеванием почек и развитием, а также и лечением рака, в обзорной статье подчеркивается важность междисциплинарного сотрудничества между онкологами и нефрологами для прогнозирования и предотвращения нефротоксичных эффектов проводимой противоопухолевой химиотерапии, а по мере внедрения новых методов лечения злокачественных новообразований требуется надлежащая диагностика и лечение возникающих в ходе терапии новых почечных токсических эффектов.

В обзоре приведены современные данные о тяжелой бронхиальной астме. Частые обострения астмы значимо снижают качество жизни пациентов, становятся причиной потери трудоспособности, инвалидизации и летального исхода. Гетерогенность тяжелой бронхиальной астмы укладывается в понятия фенотипа и эндотипа, идентификация которых в клинической практике имеет ограничения, но является необходимой для персонализированной терапии. Анализ литературы, отражающей опыт в ведении данных пациентов, необходим для формирования целостных представлений о тяжелой бронхиальной астме и разработки путей оптимизации терапии.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Цель исследования. Изучить полиморфизм CYP2C19(681A/G) среди населения Забайкальского края в сравнении с данными в других регионах мира и России. Материалы и методы. Проведено генетическое типирование CYP2C19(G681A) у 132 человек (81 женщина и 53 мужчины) проживающих на территории Забайкальского края, медиана возраста составила 47 (18; 72) лет. Отклонения распределений генотипов изученного полиморфного локуса от распределения Харди-Вайнберга оценено с использованием критерия хи-квадрат. Сравнительный анализ полученных данных проведен с помощью критерия Фишера. Различия считали значимыми при р <0,05. Результаты. Распространенность CYP2C19(681G/G) составила 105 человек (79,6%), CYP2C19(681G/A) — 25 лиц (18,9%) и CYP2C19(681A/A) — 2 участника (1,5%). Аллель А гена CYP2C19 в 681 положении встречался в 14,2%. Аллель А реже встречается в популяции Забайкальского края, по сравнению с азиатами (Китай р <0,001; Япония р=0,015) и не отличался в распространенности от коренных американцев, латиноамериканцев, афроамериканцев, жителей Московской, Воронежской, Иркутской областей и Саха-Якутии. CYP2C19(681A/A) чаще встречался в азиатской популяции, чем среди забайкальцев, р=0,003. Распространенность генотипа CYP2C19(681A/A) не отличалась между популяцией Забайкальского края афроамериканцами, европеоидами, населением Московской и Воронежской области. Заключение. Распространенность аллеля А полиморфного локуса 681G/A CYP2C19 в популяции Забайкальского края составила 14,2% и оказалась сопоставимой с европеоидами, но встречалась реже, чем у китайцев и в японской популяции. Распространенность генотипа CYP2C19(681A/A) составила 1,5%, что соответствовало мировым данным среди европеоидных популяций и встречалась реже, чем у азиатов.

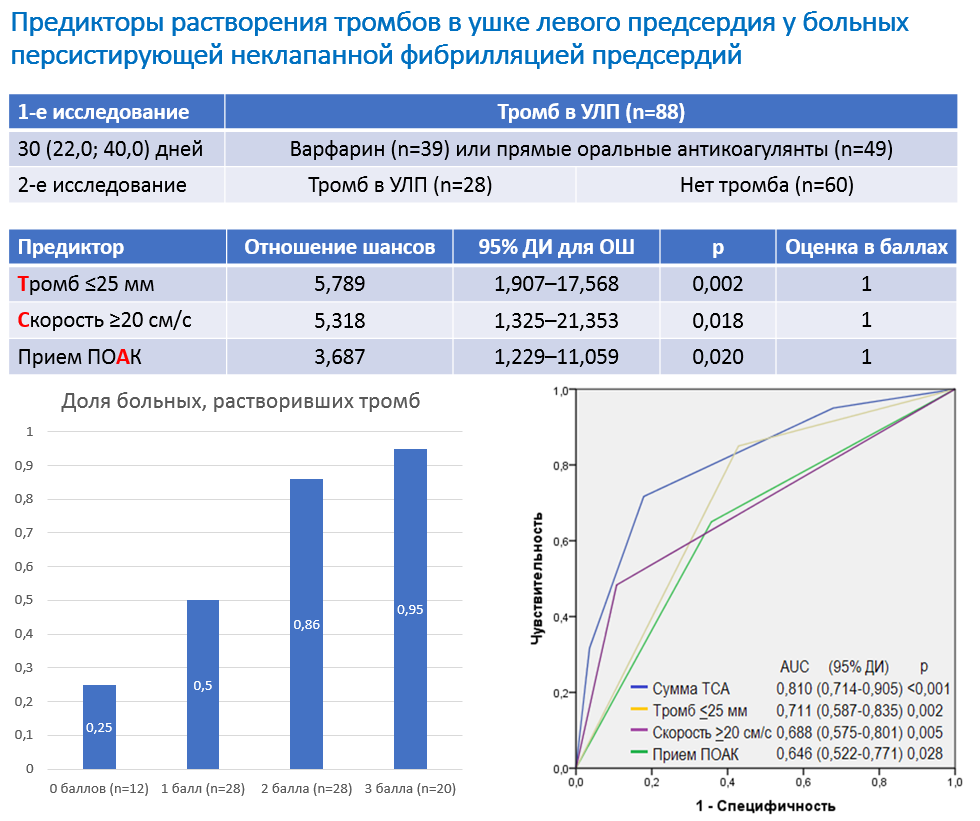

Цель работы — выявить факторы, влияющие на вероятность растворения тромба в ушке левого предсердия у больных персистирующей неклапанной фибрилляцией предсердий. Материал и методы. Повторное чреспищеводное эхокардиографическое исследование выполнено 88 больным персистирующей неклапанной фибрилляцией предсердий, у которых при первом исследовании был выявлен тромб в ушке левого предсердия. Результаты. При повторном исследовании, которое выполнялось в среднем через 30,0 (22,0; 40,0) дня после первого, растворение тромба в ушке левого предсердия было констатировано у 60 (68,2%) из 88 включенных в исследование пациентов. Анализ многофакторной логистической регрессии показал, что шансы растворения выявленного в ушке левого предсердия тромба возрастают в 5,789 (1,907–17,568) раза при размере тромба не более 25 мм, в 5,318 (1,325–21,353) раза при скорости кровотока в ушке левого предсердия не менее 20 см/с и в 3,687 (1,229–11,059) раза в случае использования прямых оральных антикоагулянтов, а не варфарина. При сочетании двух и более из указанных факторов вероятность растворения тромба достигает 89,6%. Заключение. Вероятность растворения тромба в ушке левого предсердия у больных персистирующей неклапанной фибрилляцией предсердий возрастает при небольшом размере тромба, высокой скорости изгнания крови из ушка левого предсердия и использовании прямых оральных антикоагулянтов.

Статья посвящена развитию уровня коммуникативной компетентности будущих врачей и особенностям профессионального общения с пациентами. Основанием работы стали вопросы определения речевого поведения врача в одной из самых сложных коммуникативных ситуаций — ситуации сообщения плохих новостей. На материале реальных записей речи врачей проведен анализ рискогенных коммуникативных шагов в общении врача и пациента, определены максимально эффективные способы реализации речевых тактик врача в ситуации сообщения плохих новостей. Сделано заключение о необходимости повышения уровня профессиональной коммуникации врачей и обучения студентов медицинских вузов коммуникативным навыкам сообщения плохих новостей.

РАЗБОР КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ

Артериальная гипотония часто встречается при хронической сердечной недостаточности. Снижение артериального давления может быть обусловлено различными причинами, в том числе снижением насосной функции сердца, лекарственными препаратами, измененной вазореактивностью, связанной с сопутствующими заболеваниями (например, сахарным диабетом) и др. Единых критериев оценки тяжести артериальной гипотонии нет. Степень влияния ее на прогноз и течение заболевания окончательно не изучены. Сложность ведения пациентов с сердечной недостаточностью и артериальной гипотонией заключается в подборе и титровании рекомендованных лекарственных препаратов для компенсации заболевания без развития дополнительных побочных эффектов. На сегодняшний день разработаны поэтапные алгоритмы назначения и коррекции лекарственной терапии пациентам с артериальной гипотонией. В данной статье представлен клинический случай ведения пациента с тяжелой артериальной гипотонией на фоне хронической сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса левого желудочка. Пациенту с врожденным пороком сердца (двустворчатым аортальным клапаном) в 25 лет было выполнено протезирование аортального клапана. Спустя 13 лет, после перенесенной вирусной инфекции, развилась декомпенсация хронической сердечной недостаточности со снижением фракции выброса левого желудочка до 19% с последующим сохранением клинической симптоматики на уровне III — IV функционального класса, несмотря на оптимальную медикаментозную терапию в течение года. При наличии у пациента показаний к сердечной ресинхронизирующей терапии была имплантирована система модуляции сердечной сократимости, после чего улучшения клинической симптоматики не отмечалось, наблюдались частые (до 4 в течение год) декомпенсации, требовавшие госпитализаций. С целью предотвращения прогрессирования заболевания и улучшения прогноза, несмотря на гипотензию, был назначен сакубитрил/валсартан в минимальных дозах, на фоне чего удалось компенсировать пациента и добиться стабильного течения хронической сердечной недостаточности без потребности в госпитализации в течение 9 месяцев. Данный клинический случай позволяет рассматривать необходимость проведения дополнительных клинических исследований для изучения возможности назначения малых доз сакубитрил/валсартана у пациентов с артериальной гипотонией на фоне сердечной недостаточности с целью уменьшения выраженности клинической симптоматики и улучшения прогноза.

Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) — инфекционное трансмиссивное природно-очаговое заболевание, имеющее наклонность к хроническому и рецидивирующему течению с преимущественным поражением кожи, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца. Миокардиальное повреждение проявляется, как правило, поражением проводящей системы в виде атриовентрикулярной блокады различной степени, внутрижелудочковой блокады, дисфункции синоатриального узла. При несвоевременной диагностике и отсутствии этиотропного лечения клещевого боррелиоза может возникнуть хронизация поражения проводящей системы сердца и потребоваться имплантация электрокардиостимулятора.

ISSN 2411-6564 (Online)