ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

В обзоре рассмотрены ключевые аспекты патогенеза алопеции при патологии эндокринной системы. Продемонстрирована роль целого ряда гормонов, факторов роста, цитокинов и других биологически активных веществ. Показано, что клиническое значение алопеции – весьма распространенного в популяции симптома – далеко не исчерпывается геронтологической проблематикой, и может быть проявлением эндокринопатий. Указанное обстоятельство диктует проведение в целом ряде случаев широкого дифференциально-диагностического поиска, выполнение которого наиболее перспективно при условии реализации мультидисциплинарного подхода с участием эндокринолога, гинеколога, андролога, дерматолога / трихолога и других специалистов.

В статье рассматриваются преимущества дистанционного мониторинга артериального давления у пациентов с артериальной гипертензией. Многочисленные исследования подтверждают увеличение риска сердечно-сосудистых осложнений даже при незначительном превышении показателей артериального давления. И наоборот, снижение значений артериального давления даже на 5 мм рт.ст. уменьшает риск летального исхода. В этой связи важным аспектом является н е только назначение корректно подобранной антигипертензивной терапии, но и дистанционный мониторинг достижения и удержания целевых уровней артериального давления. Диспансерное наблюдение пациентов с артериальной гипертензией является эффективным инструментом профилактики сердечно-сосудистых осложнений. Однако, до настоящего времени охват динамическим контролем и достижение целевых показателей артериального давления у пациентов с артериальной гипертензией является одним из наиболее проблемных аспектов. Результаты исследований отечественных и зарубежных авторов показывают высокую эффективность применения предлагаемых подходов дистанционного мониторинга артериального давления. Положительные результаты в отношении достижения таргетного артериального давления уже через 3 месяца показаны при применении технологии телемониторирования артериального давления и дистанционном консультировании больных артериальной гипертензией. Особого внимания заслуживает технология мобильного здравоохранения (mHealth), которая обеспечивает более гибкую платформу для улучшения самообслуживания пациентов.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Цель исследования. Изучить факторы риска госпитальной летальности у больных острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST (ОКСпST), осложненным кардиогенным шоком (КШ).

Материал и методы. Исследовались 104 пациента с ОКСпST, осложненным КШ. В группу наблюдения (I группу) вошли 58 (55,8%) умерших в стационаре больных (средний возраст 71,8±7,31 лет), в группу сравнения (II группу) – 46 (44,2%) пациентов, прошедших лечение и выписавшихся (средний возраст 59,5±6,18 лет). Всем больным проводились общеклинические исследования, определялся уровень тропонинов, липидов, глюкозы, креатинина плазмы, выполнялась электрокардиография и эхокардиография. Экстренно проводили коронароангиографию и чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ). Для выявления факторов риска госпитальной летальности использовали метод бинарной логистической регрессии с определением для каждой достоверной переменной отношения шансов и его 95% доверительного интервала.

Результаты. В I группе больных с КШ, по сравнению со II группой, значимо чаще наблюдались пациенты в возрасте старше 70 лет (32 (55,2%) vs 10 (22,7%), р=0,0004), с сопутствующей хронической болезнью почек (32 (55,2%) vs 9 (19,6%), p=0,0002), постинфарктным кардиосклерозом (30 (51,7%) vs 9 (19,6%), р=0,001) и хронической сердечной недостаточностью III-IV функционального класса (32 (55,1%) vs 11 (23,9%), p=0,001). Исходные уровни лейкоцитов, тропонина и креатинина плазмы были достоверно выше у умерших больных с КШ. Фракция выброса левого желудочка ниже 40% отмечалась чаще в группе наблюдения, чем в группе сравнения (46 (79,3%) vs 27 (58,7%), p=0,022). В I группе, по сравнению со II группой, была выше частота трехсосудистого поражения венечного русла (36 (75%) vs 12 (26,1%), p=0,0001) и хронической окклюзии коронарной артерии, несвязанной с ОКСпST (25 (52,1%) vs 12 (26,1%), р=0,009). Такая же тенденция отмечалась при оценке среднего числа стенозов и окклюзий коронарных артерий. ЧКВ выполнено 43 (74,1%) умершим и 43 (93,5%) выжившим больным ОКСпST с КШ (р=0,009). В группе наблюдения, чем в группе сравнения, была выше частота безуспешного ЧКВ (13 (30,2%) vs 3 (7%), р=0,001) и проведенного позднее 6 часов от начала ангинозного приступа (28 (65,1%) vs 6 (14%), р=0,0001).

Выводы. Госпитальная летальность у больных ОКСпST, осложненным КШ, ассоциировалась с наличием у них фракции выброса левого желудочка менее 40%, трехсосудистого поражения коронарного русла и проведением ЧКВ позднее 6 часов от начала болевого приступа.

Цель. Установить взаимосвязь показателей сывороточного адипонектина и лептина у больных ревматоидным артритом с клиническими данными, серологическими показателями, активностью заболевания, результатами ультразвукового исследования опорно-двигательного аппарата и рентгенологическим поражением суставов.

Материалы и методы. В статье представлена сравнительная характеристика уровней адипокинов среди 64 женщин с диагнозом ревматоидный артрит (I группа) и 30 здоровых женщин (II группа). У больных ревматоидным артритом выявлена зависимость уровней адипокинов от клинико-лабораторных, ультразвуковых и рентгенологических изменений.

Результаты. Концентрация адипонектина была значительно выше у больных ревматоидным артритом по сравнению с группой здоровых (р <0,0001) и имела достоверные корреляционные связи с рентгенологическими изменениями в суставах (r=0,4; р <0,001) и длительностью приема метотрексата (r=0,4; р <0,001) и глюкокортикостероидов (r=0,3; р <0,05). Уровень лептина у больных ревматоидным артритом и контрольной группы был примерно одинаковым. Однако, были отмечены положительные взаимосвязи между уровнем лептина и числом болезненных суставов (r=0,5; р <0,0001), уровнями С-реактивного белка (r=0,3; р <0,05) и интерлейкина-17 (r=0,3; р <0,05), индексом Disease Activity Score 28 (r=0,4; р <0,001), а также усилением кровотока при допплерографии (r=0,4; р <0,001).

Заключение. Таким образом, у больных ревматоидным артритом отмечается значительное повышение уровня адипонектина по сравнению с группой здоровых, что связано с выраженными деструктивными изменениями в суставах и длительностью приема метотрексата и глюкокортикостероидов. Однако, положительная взаимосвязь между показателями активности заболевания и наличием допплеровского сигнала отмечается только у лептина.

Цель. Изучить вариабельность ритма сердца (ВРС) у больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН) и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) во взаимосвязи: с уровнем насыщения крови кислородом, параметрами функции внешнего дыхания (ФВД), концентрацией Nt – proBNP в плазме крови.

Материалы и методы. Обследовано 128 амбулаторных пациентов обоего пола. Возраст больных составил от 45 до 70 лет. 1 группа – основная (60 больных) с ХСН ишемического генеза II–III функционального класса по NYHA и ХОБЛ GOLD I–III степени ограничения воздушного потока (классификация GOLD 2019) в стадии стойкой ремиссии, 2 группа – контрольная (63 пациента), с изолированной ХСН. Все, включенные в исследование больные с ХСН, перенесли инфаркт миокарда (ОИМ) давностью от 1 года до 5 лет. Статистически значимых различий по тяжести ХСН между 1 и 2 группами не было.

Результаты. У пациентов с ХСН и ХОБЛ, в отличие от больных с изолированной ХСН, выявлено достоверное преобладание частоты встречаемости гиперсимпатикотонического типа вегетативной регуляции. Достоверно более низкие показатели вариабельности ритма сердца были в группе больных с сопутствующей ХОБЛ в сравнении с пациентами с изолированной ХСН. Выявлены статистически значимые корреляционные связи между показателями ВРС и параметрами ФВД, уровнем насыщения крови кислородом, концентрацией NT-proBNP в крови. При проведении многофакторного регрессионного анализа установлена достоверная зависимость показателей ВРС от параметров ФВД и концентрации NT-proBNP в крови в группе больных с ХСН и ХОБЛ.

Цель – изучение показателей ригидности сосудистой стенки и субклинического атеросклероза у пациентов с аксиальными спондилоартритами (аксСпА) без клинически манифестной кардиоваскулярной патологии в зависимости от наличия анемии.

Материал и методы. Включены 102 пациента с аксСпА, возраст – 37,7±9,8 лет, длительность аксСпА – 13,5±8,7 лет, 66 (64,7%) мужчин. Рассчитаны индексы BASDAI, ASDAS-CРБ, исследованы гемограмма, скорость оседания эритроцитов (СОЭ), уровень С-реактивного белка (СРБ). Исследование параметров артериальной ригидности проводили методами осциллографии и фотоплетизмографии, оценка толщины комплекса интима-медиа (ТКИМ) осуществляли в ходе ультразвукового исследования в В-режиме согласно стандартным протоколам.

Результаты. В ходе анализа свойств пульсовой волны статистически значимых различий показателей ригидности сосудистой стенки у пациентов аксСпА с наличием и без анемического синдрома не обнаружено. У пациентов с анемией скорость распространения пульсовой волны в аорте (PWVao) составила 7,4±1,5 м/с, индекс аугментации в аорте (Aix-ao) – 19,1±13,7%, индекс жесткости (SI) – 8,2±1,7 м/с, у пациентов без анемии – 7,4±1,4 м/с, 17,3±10,6% и 8,8±2,0 м/с, соответственно (р >0,05 для всех). Средние значения ТКИМ у пациентов с анемией составили 0,70±0,13 см, у пациентов без анемии – 0,73±0,16 (р >0,05). По результатам корреляционного анализа установлены взаимосвязи между Aix-ao, PWVao, SI, ТКИМ и возрастом пациентов (r=0,488, r=0,516, r=0,289, r=0,461, соответственно, p <0,05), взаимосвязи между Aix-ao, PWVao и клиническим индексом активности BASDAI (r=0,243, r=0,253, соответственно, p <0,05). Выявлены взаимосвязи между PWVao и Aix-ao (r=0,442, p <0,001), SI (r=0,273, p=0,011) и ТКИМ (r=0,236, p=0,034).

Заключение. В ходе настоящего исследования не подтверждено отрицательное влияние анемии на показатели ригидности сосудистой стенки и ТКИМ у пациентов с аксСпА. Полагаем, что это связано с потенциальным протективным эффектом анемии, обусловленным общеизвестными патофизиологическими паттернами – снижением вязкости крови и индукцией синтеза оксида азота. Требуется дальнейшее изучение взаимосвязей между уровнем гемоглобина и маркерами эндотелиальной дисфункции у пациентов с воспалительными заболеваниями позвоночника.

РАЗБОР КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ

Бронхообструктивный синдром представляет собой нарушение бронхиальной проходимости функционального или органического происхождения, который проявляется одышкой, приступами удушья, кашлем, тахикардией. Наиболее распространёнными причинами бронхообструктивного синдрома являются хроническая обструктивная болезнь легких и бронхиальная астма. В некоторых случаях причиной бронхиальной обструкции являются опухоли или метастазы опухолей в легкие. В статье описан клинический случай бронхообструктивного синдрома, показывающий, что все больные с бронхиальной астмой, при отсутствии эффекта от назначенной адекватной базисной терапии, с отсутствием контроля над заболеванием, должны быть хорошо обследованы на предмет альтернативного диагноза. В нашем случае тщательное обследование больной позволило врачу аллергологу диагностировать центральный рак легкого с метастазами в лимфоузлы средостения. Особенностью случая является первичная резистентность к ингибиторам тирозинкиназы, выявленная при генетическом исследовании, что определило схему дальнейшей полихимиотерапии. Данный клинический случай доказывает необходимость проведения дифференциальной диагностики, с комплексным подходом и использованием различных методик обследования.

Инфекционный эндокардит нативного митрального клапана с множественными кардиоэмболическими инфарктами головного мозга и миокарда при сочетании с новой коронавирусной инфекцией тяжелого течения стал причиной неблагоприятного исхода у молодой женщины. Причинами этого стали как поздняя диагностика ИЭ (несвоевременное выполнение трансторакальной эхокардиографии), так и синергия патогенетических механизмов двух тяжелых заболеваний, наиболее ярко проявившаяся в развитии гемореологических нарушений, повреждении миокарда, легких и головного мозга.

Диагностика и лечение системного амилоидоза остается значимой клинической проблемой для врачей различных специальностей. Инфекционные осложнения и сепсис составляют до 8% причин смерти больных амилоидозом. Приведенный клинический случай демонстрирует развитие изначально имевшейся бессимптомной моноклональной гаммапатии неясного значения с исходом в системный AL-амилоидоз, течение которого осложнилось формированием карбункула почки после проведения первых циклов химиотерапии. Было установлено значительное расхождение между тяжестью общей клинической картины пациентки и изменениями в лабораторных показателях. Объективных факторов для восходящего распространения инфекции мочевыводящих путей или гематогенной диссеминации из других очагов выявлено не было, в связи с чем была предположена первичная бактериемия.

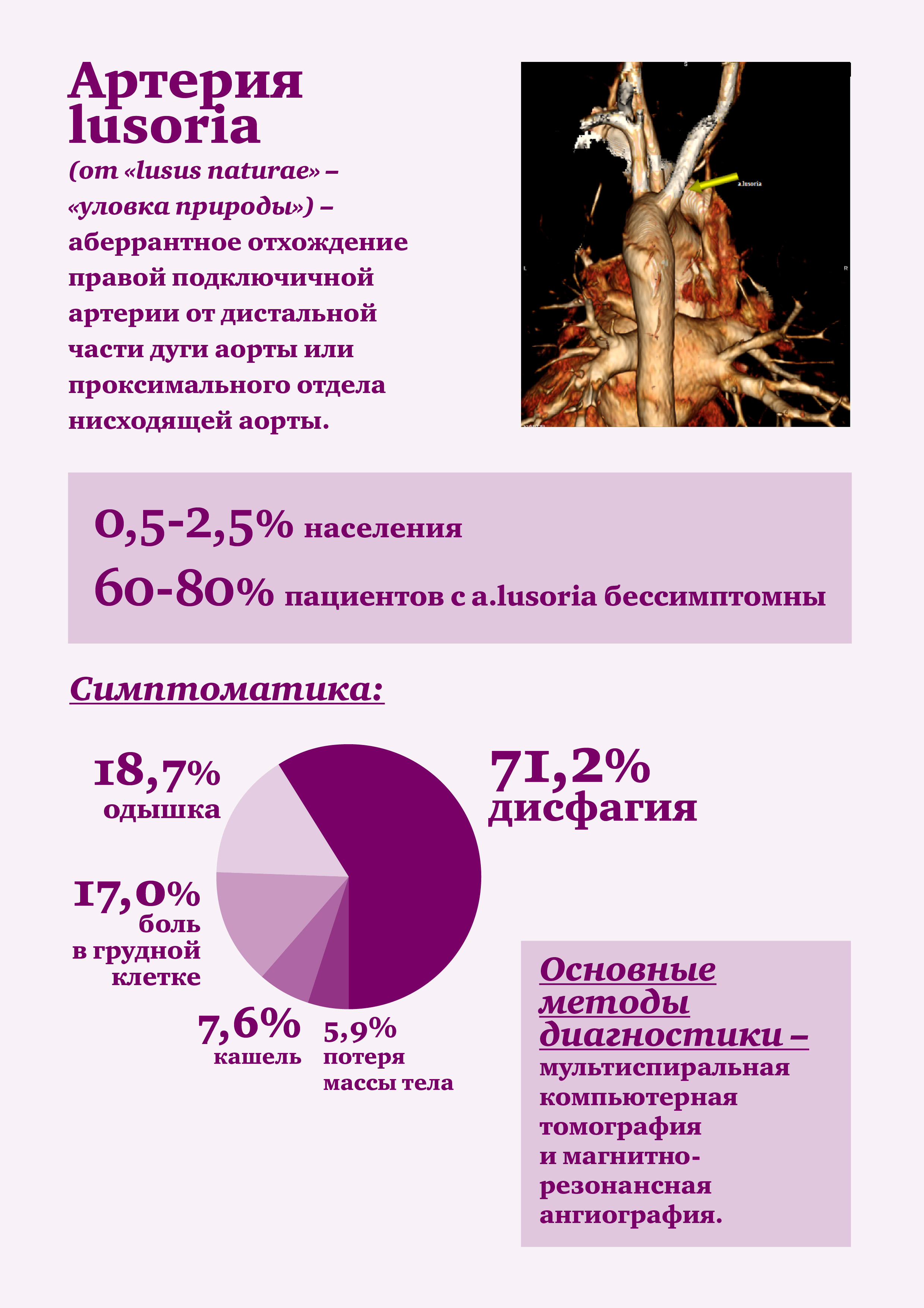

Самой частой аномалией развития дуги аорты и ее ветвей является аберрантное отхождение правой подключичной артерии – arteria lusoria. Обычно клинически проявляется дисфагией, одышкой или кашлем.

Цель: обратить внимание практических врачей на необходимость исключения аномалий ветвей дуги аорты, в том числе артерия lusoria, у больных с кардиалгиями неясного генеза.

Клинический случай. Пациентка, 18 лет, без хронической патологии в анамнезе была госпитализирована с клиникой давящих болей в грудной клетке после эмоционального стресса, длившихся в течение одного часа. На ЭКГ регистрировался синусовый ритм с частотой 50 ударов в минуту, нормальное направление электрической оси сердца, неполная блокада правой ножки пучка Гиса, отрицательный зубец Т в III отведении. После исключения острого коронарного синдрома, тромбоэмболии легочной артерии, при проведении компьютерной томографии органов грудной клетки с контрастированием выявлена аномалия дуги аорты – артерия lusoria.

Заключение. Артерия lusoria может сопровождаться болями в грудной клетке. У пациентов с кардиалгией неясного генеза необходимо исключать аномалии развития дуги аорты и ее ветвей, в том числе аберрантное отхождение правой подключичной артерии – a. lusoria.

ISSN 2411-6564 (Online)