ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

В настоящее время существует высокий научный интерес к изучению особенностей структуры и функций канальцев почек. Актуальность темы обусловлена потенциальной возможностью выявления разнообразных маркеров нарушения функции канальцев и использования их для ранней диагностики не только тубулопатий, но и гломерулярных нарушений. В клинической практике маркеры канальцевой дисфункции используются недостаточно. В статье представлены сведения об анатомо-функциональных особенностях проксимального и дистального отделов канальцевого аппарата, изложены высокоорганизованные механизмы межмолекулярного взаимодействия, представлены основные биологически активные вещества, изменение концентрации которых является следствием повреждения канальцев. Представленная рукопись является продуктом глубокого анализа и систематизации имеющихся данных в российских и зарубежных информационно-аналитических порталах.

Воспаление является универсальной реакцией живого организма на различные повреждающие факторы и направлено на восстановление целостности тканей и минимизацию гибели клеток. Активными участниками воспалительного ответа являются провоспалительные цитокины, в частности интерлейкины. У пациентов с сердечной недостаточностью воспалительные реакции приводят к повреждению кардиомиоцитов, их апоптозу и активации нейрогуморальных систем, которые способствуют запуску гибернации миокарда и механизмов его ремоделирования. Цель представленного обзора — рассмотреть интерлейкин-1 (IL-1) качестве диагностического и прогностического маркера при сердечной недостаточности, а также влияние лечения рекомбинантной формой IL-1R на течение заболевания.

Диабет зрелого возраста у молодых (MODY) является наиболее распространенной формой моногенного диабета, возникающего в результате мутации одного гена. Он характеризуется легкой гипергликемией, аутосомно-доминантным типом наследования, ранним началом диабета (<25 лет), сохранением эндогенной секреции инсулина, а также наличием подтипов, различающихся клинически и генетически. В настоящее время идентифицировано 14 подтипов MODY, отличающихся частотой возникновения, клиническими особенностями, тяжестью диабета и связанными с ним осложнениями, а также ответом на лечение. Этот тип диабета, зачастую некорректно диагностируется как сахарный диабет типа 1 или типа 2. Причина тому — клиническое сходство с другими типами диабета, высокая стоимость и ограниченный доступ к генетическому тестированию, а также недостаточная осведомлённость клиницистов. В результате несвоевременной диагностики пациенты не получают надлежащего эффективного лечения, отличного от терапии диабета 1 и 2 типов. Цель данного обзора — повысить осведомлённость клиницистов о MODY-диабете, акцентировав внимание на обновленной информации о методах диагностики и лечения 14 подтипов.

Остеопороз — широко распространенное метаболическое заболевание скелета среди лиц старше 50 лет. Значимым проявлением заболевания являются остеопоретические переломы, которые могут оказывать существенное влияние на качество жизни. Целью данной публикации является рассмотрение подходов к ведению пациентов с острым остеопоретическим переломом. Данная работа разделена на две части. В первой части рассматриваются общие сведения об остеопорозе, варианты течения остеопоретического перелома, дифференциальный диагноз болевого синдрома, методы визуализации переломов, дифференциальная диагностика остеопороза. Во второй части работы рассматриваются особенности дифференциальной диагностики остеопоретического перелома по данным визуализирующих методов, немедикаментозные, медикаментозные и хирургические методы лечения.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Цель исследования. Установить взаимосвязь акцентуации свойств темперамента, клинической картины заболевания и приверженности к терапии у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с различным фенотипом окислительного метаболизма. Материалы и методы. Для реализации поставленной цели было проведено исследование в дизайне «случай-контроль» 156 пациентов обоих полов в возрасте от 21 до 55 лет (101 мужчина и 55 женщин, средний возраст 38 лет (IQR 29-46)) с верифицированной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с оценкой клинической картины, сопутствующей патологией, выраженности симптомов с помощью визуально-аналоговой шкалы, приверженности к терапии, фенотипа окислительного метаболизма с помощью препарата-маркера эуфиллина, определением личностных психофизиологических особенности с использованием теста акцентуации свойств темперамента. Статистический анализ проводился согласно целям исследования и особенностям совокупности данных. Результаты. У пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью были выделены три основных типа личности: гипертимный (29;19 %), смешанный (61;39 %) и эмоционально-нестабильный тип (66;42 %). По фенотипу окислительного метаболизма 156 пациентов подразделялись на быстрые (51; 33 %), промежуточные (82; 52 %) и медленные метаболизаторы (23; 15 %). Мультиномиальный логистический регрессионный анализ показал, что у пациентов с быстрым метаболизмом, в отличие от промежуточных и медленных метаболизаторов, следует ожидать низкую интенсивность болевого синдрома (р=0,014). Влияния на клиническую картину свойств темперамента не выявлено (р=0,063). При изучении с помощью мультиномиальной логистической регрессии зависимости приверженности к терапии от свойств темперамента и уровня метаболизма пациента, у пациентов с гипертимным типом акцентуации свойств темперамента вероятность высокой приверженности к терапии составила более 65 % у быстрых и промежуточных метаболизаторов и 100 % у медленных метаболизаторов (р=0,006), у пациентов со смешанными типами вероятность высокой приверженности к терапии наблюдается только у медленных метаболизаторов (р=0,006), у пациентов с эмоционально-нестабильным типом высока вероятность низкой приверженности к терапии вне зависимости от уровня метаболизма (р=0,006). Заключение. Для прогнозирования приверженности к терапии пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью целесообразно определять уровень окислительного метаболизма и тип акцентуации свойств темперамента.

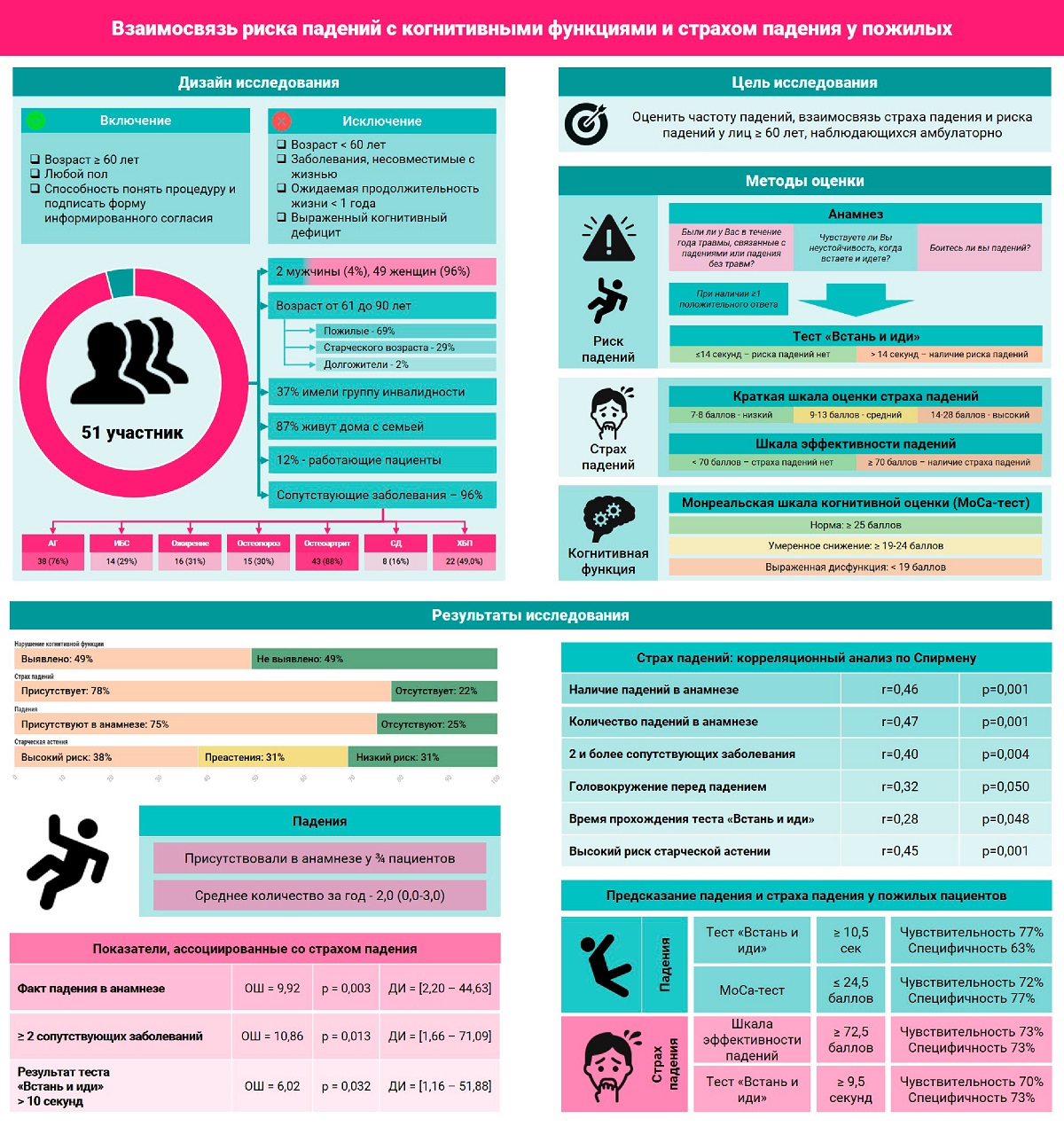

Цель. Оценить частоту падений, связь страха падения и риска падений у лиц в возрасте 60 лет и старше. Материал и методы. В открытое одномоментное исследование включены 51 амбулаторный пациент (49 женщин, 2 мужчин) в возрасте от 61 до 90 [70 (67; 75)] лет. Проводился общепринятый физикальный осмотр, клинический и биохимический анализ крови, скрининг старческой астении (опросник «Возраст не помеха»), оценивался риск падений (анамнез, тест «Встань и иди»), страх падений («Краткая шкала оценки страха падений», «Шкала эффективности падений»), когнитивные функции (КФ) (монреальская шкала когнитивной оценки — МоСа-тест). Результаты. Высокий риск старческой астении выявлен у 38 %, преастании — у 31 % пациентов. Падения в анамнезе наблюдались у 75 %, страх падений — у 78 %, нарушение КФ — у 49 % (24,3±2,9 баллов) пациентов. Установлена взаимосвязь между страхом падений и фактом падений в анамнезе (отношение шансов [ОШ] 9,92, р=0,003, 95 % доверительный интервал [ДИ] 2,20-44,63); между страхом падений и наличием двух и более сопутствующих заболеваний (ОШ 10,86, р=0,013, 95 % ДИ 1,66-71,09); между тестом «Встань и иди» более 10 сек и МОСА менее 25 баллов (ОШ 8,57, р=0,001, ДИ 2,4-30,3); результатом по шкале эффективности падений и МОСА менее 25 баллов (ОШ 5,6, р=0,018, ДИ 1,34-23,36). Оптимальное значение теста «Встань и иди» для предсказания падений составило 10.5 сек и выше (площадь под кривой 0,753±0,083, р=0,019), теста MOCA — 24,5 баллов и менее (площадь под кривой 0,792±0,065, р <0,001); шкалы эффективности падений для предсказания страха падений — 72,5 баллов и более (площадь под кривой 0,743±0,092, р=0,014); теста «Встань и иди» — 9,5 секунд и более (площадь под кривой 0, 708±0,098, р=0,036). Заключение. Страх падений ассоциировался с фактом падений в анамнезе, коморбидностью, низкой функциональной активностью и снижением КФ, что подтверждает многофакторность происхождения страха падений в пожилом и старческом возрасте и требует учёта при разработке комплексных лечебно-профилактических программ.

GCK-MODY — один из самых распространённых вариантов сахарного диабета (СД) типа MODY (40–60 %) в европейской популяции. При диагностировании GCK-MODY возможно использование систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), что позволяет проводить углубленный анализ вариабельности глюкозы (ВГ) c использованием математических индексов и детально оценивать гликемический профиль. Цель исследования — изучить особенности вариабельности уровня глюкозы у лиц молодого возраста с GCK-MODY диабетом. У 20 пациентов (7 мужчин и 13 женщин, медиана возраста при диагностировании СД была 28,0 [18,0; 36,0] лет) с подтвержденной молекулярно-генетическим исследованием мутацией в гене глюкокиназы проведено суточное исследование уровня глюкозы с использованием портативных систем НМГ и анализ индексов вариабельности глюкозы с помощью специализированной компьютерной программы GLINVA. При определении рутинных показателей углеводного обмена (глюкозы плазмы натощак (ГПН) и гликированного гемоглобина) у большинства пациентов с GCK-MODY наблюдаются целевые значения, что определяет тактику ведения пациентов из данной группы пациентов (рациональное питание или минимальные дозы пероральных сахароснижающих препаратов). Однако после проведения НМГ и изучения индексов ВГ, определено, что у некоторых пациентов индексы были выше референсных значений при нормальных показателях гликированного гемоглобина и ГПН, что требует коррекции терапии. Полученные результаты при изучении ВГ у лиц с GCK-MODY показывают низкую ВГ в течение суток, что, вероятно, обуславливает меньшую частоту развития диабетических осложнений и определяет тактику ведения пациентов.

РАЗБОР КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ

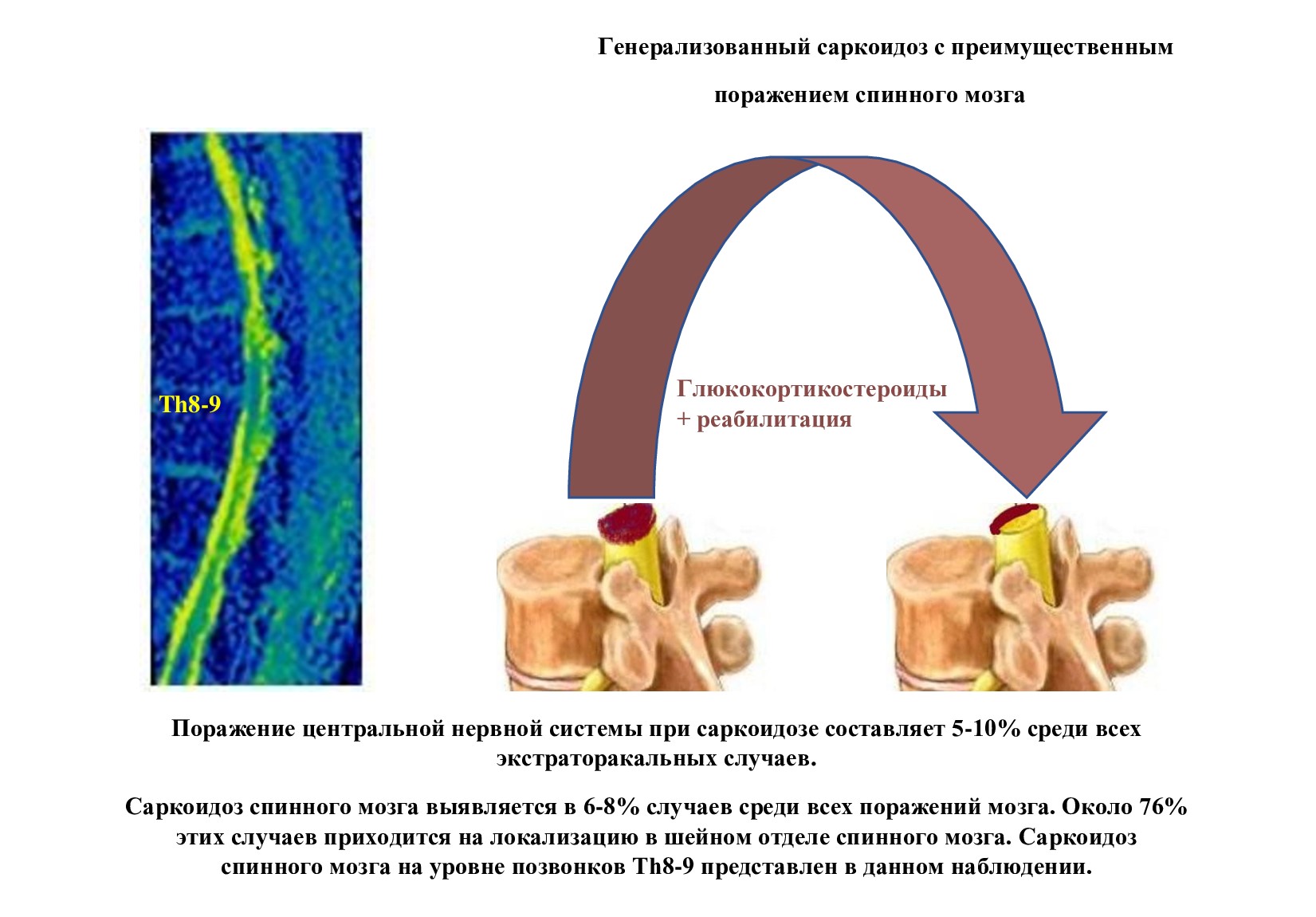

Саркоидоз, как системный эпителиоидно-клеточный гранулематоз, может сопровождаться поражением не только внутригрудных лимфатических узлов и лёгких, но и других органов, в частности, центральной нервной системы и периферических лимфатических узлов. В спектре экстраторакальных поражений саркоидоз спинного мозга встречается лишь в 6-8 % случаев всех поражений мозга. Представленный клинический пример иллюстрирует поражение спинного мозга на уровне грудного отдела, хотя в литературе чаще описывается поражение шейного отдела. Заболевание сопровождалось саркоидозом внутригрудных лимфатических узлов с быстрой спонтанной регрессией и саркоидозом надключичного лимфатического узла. Диагноз был подтвержден после биопсии периферического лимфоузла. Саркоидоз спинного мозга у данного пациента характеризовался быстрой регрессией на фоне парентерального введения дексаметазона в течение 14 дней с последующим переводом на таблетированные формы преднизолона. Положительная динамика саркоидоза спинного мозга опровергла предположение о наличии саркоидной реакции в лимфатических узлах на фоне опухоли спинного мозга. Использование курса реабилитационных методик способствовало восстановлению работоспособности.

ISSN 2411-6564 (Online)